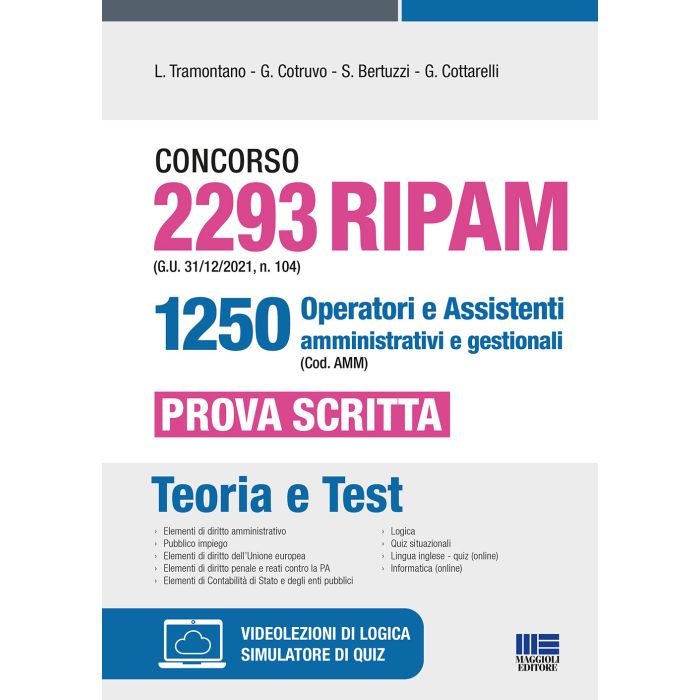

Concorso 2293 RIPAM (G.U. 31/12/2021, n. 104) 1250 operatori e assistenti amministrativi e gestionali (Cod. AMM). Prova scritta. Con software di simulazione

- ISBN/EAN

- 9788891657350

- Editore

- Maggioli Editore

- Formato

- Prodotto in più parti di diverso formato

- Anno

- 2022

- Pagine

- 950

Disponibile

37,00 €

Il volume si presenta come utile strumento di preparazione alla prova scritta unica del Concorso RIPAM per 2293 posti, in particolare per il profilo dei 1250 operatori e assistenti amministrativi/gestionali (Codice AMM), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021 n. 104.

La prova scritta consisterà in un test di 40 quiz a risposta multipla, di cui:

- 25 domande sulle materie relative al profilo;

- 7 domande su ragionamento logico-deduttivo e critico-verbale;

- 8 quesiti situazionali.

Il testo si divide in 2 parti.

La prima parte propone una trattazione teorica sulle materie specifiche relative al profilo dei 1250 operatori e assistenti, ovvero:

- Elementi di diritto amministrativo;

- Norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità, doveri e diritti dei pubblici dipendenti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari;

- Elementi di diritto dell’Unione europea;

- Elementi di diritto penale con riguardo ai reati contro la PA;

- Elementi di contabilità di Stato e degli enti pubblici;

La seconda parte presenta una sezione di quiz di logica con una selezione di prove ufficiali assegnate in recenti Concorsi RIPAM contenenti quiz di logica, alle quali sono collegate delle nuove videolezioni di Giuseppe Cotruvo con la spiegazione della giusta tecnica di risoluzione.

Segue una parte dedicata ai test situazionali con una breve guida teorica e una rassegna di casi pratici svolti e commentati.

Luigi Tramontano

Giurista, autore di numerose pubblicazioni giuridiche e curatore di banche dati legislative

Giuseppe Cotruvo

È uno dei più conosciuti e apprezzati esperti nazionali di didattica e di quizzistica di logica

Stefano Bertuzzi

Avvocato, specializzato in diritto amministrativo, autore e curatore di testi giuridici

Gianluca Cottarelli

Laureato in Giurisprudenza, ha collaborato con studi legali di ambito nazionale ed internazionale e con Formez PA

Nella sezione online collegata, raggiungibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al libro, sono disponibili:

- quiz di lingua inglese;

- teoria e quiz di informatica;

- videolezioni di logica a cura di Giuseppe Cotruvo;

- simulatore di quiz con tutte le materie richieste dal bando.

Maggiori Informazioni

| Autore | Tramontano Luigi;Cotruvo Giuseppe;Bertuzzi Stefano |

|---|---|

| Editore | Maggioli Editore |

| Anno | 2022 |

| Tipologia | Libro |

| Lingua | Italiano |

| Indice | LIBRO PRIMO ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO Capitolo 1 Il Governo. Pluralismo istituzionale, organi e competenze della P.A. 1.1 Quadro generale dell’organizzazione statale centrale 1.1.1 Lo Stato-amministrazione e le formule organizzatorie 1.1.2 Il Governo, i Ministeri e la Governance per il PNRR 1.1.2.1 Il ruolo del Governo nell’ordinamento italiano 1.1.2.2 Nomina, operatività e caduta del Governo 1.1.2.2.1 Il ruolo del Capo dello Stato nella procedura di nomina del Governo 1.1.2.2.2 Il voto di fiducia 1.1.2.2.3 La crisi del Governo: crisi parlamentare 1.1.2.2.4 La crisi del Governo: crisi extraparlamentare 1.1.2.3 La struttura del Governo: disciplina costituzionale e legislativa 1.1.2.4 Il Presidente del Consiglio 1.1.2.5 I Ministri ed i Ministeri 1.1.2.5.1 I Ministri 1.1.2.5.2 I sottosegretari di Stato e i vice Ministri 1.1.2.6 Il Consiglio dei Ministri 1.1.2.7 Altri organi e strutture governative 1.1.2.8 La responsabilità degli organi di Governo 1.1.2.9 Governo e pubblica amministrazione 1.1.2.10 Gli organi ausiliari 1.1.2.11 La Governance per l’attuazione del PNRR 1.1.2.11.1 Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza 1.1.2.11.2 Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale 1.1.2.11.3 Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 1.1.2.11.4 Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e Ufficio per la semplificazione 1.1.2.11.5 Coordinamento della fase attuativa 1.1.2.11.6 Attuazione degli interventi del PNRR 1.1.2.11.7 Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici 1.1.2.11.8 Poteri sostitutivi e superamento del dissenso 1.1.2.11.9 Il Nucleo PNRR Stato-Regioni 1.1.3 La riforma della Pubblica Amministrazione operata con la legge Madia 1.1.4 Le società partecipate, l’affidamento in house e le società a partecipazione mista 1.2 L’organizzazione statale periferica 1.2.1 Premessa 1.2.2 Il Prefetto e gli Uffici territoriali di Governo (UTG) 1.3 Gli enti pubblici nel pluralismo istituzionale 1.3.1 Nozione e classificazione 1.3.2 I caratteri degli enti pubblici 1.3.3 Le Agenzie 1.4 Le Autorità amministrative indipendenti 1.5 L’influenza del diritto europeo 1.5.1 L’organismo di diritto pubblico 1.5.2 L’impresa pubblica 1.6 Enti territoriali – Amministrazione regionale e locale (rinvio) 1.7 Gli organi e gli uffici 1.7.1 Definizioni 1.7.2 La classificazione degli organi 1.7.3 Rapporto organico e rapporto di servizio 1.8 Attribuzione e competenza: definizioni e tipologie 1.9 Il trasferimento di competenza 1.9.1 Premessa 1.9.2 La delega 1.9.3 L’avocazione 1.9.4 La sostituzione 1.9.5 Il difetto di competenza 1.10 Le relazioni tra gli organi 1.10.1 La gerarchia 1.10.2 La direzione ed il coordinamento 1.11 Il controllo 1.11.1 Nozione e funzione di controllo 1.11.2 Il controllo sugli organi 1.11.3 Il controllo sugli atti 1.11.4 Il controllo sull’attività 1.11.5 I controlli interni sull’attività 1.12 L’esercizio di fatto di pubbliche funzioni. Il funzionario di fatto Capitolo 2 La disciplina del rapporto di pubblico impiego. Responsabilità, comportamento e sanzioni 2.1 Il cammino della privatizzazione 2.2 La riforma Brunetta: il percorso inverso della rilegificazione 2.3 Il «decreto Madia» 2.4 Il sistema delle fonti del pubblico impiego 2.5 La micro e la macro organizzazione 2.6 La contrattazione collettiva 2.7 La contrattazione integrativa 2.8 L’accesso al pubblico impiego 2.8.1 Il reclutamento, il ROC e le nuove regole di cui al decreto COVID n. 44 del 2021 e al decreto reclutamento n. 80 del 2021 2.8.1.1 Le procedure concorsuali semplificate di cui al D.L. 44/2021 2.8.1.2 Le nuove regole in materia di reclutamento di cui al D.L. 80/2021 2.9 Lavoro a tempo parziale 2.10 Lavoro a tempo determinato (o a termine) 2.11 Contratto di somministrazione 2.12 Il lavoro agile (c.d. smartworking) 2.13 L’attenzione al benessere organizzativo 2.14 Il regime delle progressioni 2.15 La modificazione soggettiva 2.15.1 La mobilità volontaria 2.15.2 La mobilità obbligatoria 2.15.3 La mobilità tra pubblico e privato 2.16 L’esercizio di mansioni superiori 2.17 Il nuovo status del dipendente pubblico 2.18 La responsabilità dei dipendenti pubblici e le sanzioni disciplinari 2.19 Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 2.19.1 I principi generali 2.19.2 Le singole fattispecie 2.19.3 I rapporti con il pubblico 2.19.4 Le disposizioni particolari per i dirigenti 2.19.5 Vigilanza, monitoraggio ed attività formative 2.19.6 La violazione dei doveri del codice e la responsabilità 2.19.7 L’obbligo del green pass (le nuove regole di cui al D.L. 21 settembre 2021, n. 127 conv. in L. 19 novembre 2021, n. 165) 2.20 La dirigenza e il management locale 2.20.1 Il rapporto politica-amministrazione e le funzioni dirigenziali 2.20.2 La culpa in vigilando del dirigente 2.20.3 La delega di funzioni dirigenziali 2.21 Trasparenza e anticorruzione (rinvio) 2.22 Il Nucleo della concretezza e il Piano triennale delle azioni concrete per l’efficienza delle Pubbliche Amministrazioni 2.23 Piano integrato di attività e organizzazione 2.24 Cessazione del rapporto di lavoro presso le amministrazioni pubbliche 2.25 Il riparto di giurisdizione in materia di pubblico impiego Capitolo 3 L’esercizio della funzione amministrativa: attività discrezionale e provvedimentale 3.1 Discrezionalità amministrativa 3.2 Discrezionalità tecnica, accertamento tecnico e discrezionalità mista 3.3 Il merito 3.4 Le posizioni soggettive 3.4.1 Concetto di situazione giuridica soggettiva 3.4.2 Definizione e tipologie dell’interesse legittimo 3.4.3 La posizione giuridica di diritto soggettivo 3.5 Interessi diffusi e collettivi 3.6 La class action nei confronti della P.A. 3.7 Gli atti e i provvedimenti amministrativi (rinvio) 3.7.1 Nozione 3.7.2 Gli elementi essenziali 3.7.3 Gli elementi accidentali 3.7.4 La struttura formale dell’atto 3.7.5 I caratteri 3.7.6 L’efficacia 3.7.7 L’esecutività e l’eseguibilità 3.8 L’autorizzazione e le figure affini 3.9 La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (rinvio) 3.10 Il silenzio assenso in luogo dell’autorizzazione espressa 3.11 La concessione 3.12 Il permesso di costruire e la CILA 3.13 I provvedimenti restrittivi: gli atti ablatori 3.14 Gli atti sanzionatori 3.15 L’espropriazione 3.16 I certificati 3.17 Le autocertificazioni 3.17.1 Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni 3.17.2 L’oggetto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni 3.17.3 Le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà 3.17.4 Certificazioni verdi COVID-19 3.18 L’informatizzazione e la digitalizzazione 3.18.1 Il Codice dell’amministrazione digitale 3.18.1.1 I diritti dell’amministrazione digitale 3.18.1.2 Transizione digitale: le nuove regole di cui al D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021 (c.d. decreto semplificazioni bis) 3.18.1.2.1 Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche amministrazioni e divario digitale: il Sistema di gestione deleghe 3.18.1.2.2 Semplificazione di dati pubblici 3.18.1.2.3 Violazione degli obblighi di transizione digitale 3.18.2 La dematerializzazione dei documenti 3.18.2.1 Il documento informatico 3.18.2.2 Il fascicolo informatico 3.18.2.3 Il protocollo informatico 3.18.3 Firma digitale 3.18.4 Le copie di atti e documenti informatici 3.18.5 Il Sistema pubblico di connettività (SPC) 3.18.6 Il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) 3.18.7 Cybersecurity 3.18.8 I pagamenti alla P.A. con modalità informatiche 3.18.8.1 Il sistema PagoPA 3.18.9 La Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della P.A. Capitolo 4 Procedimento e atti amministrativi. Trasparenza, accesso, anticorruzione e protezione dei dati personali 4.1 Nozione e funzione del procedimento amministrativo 4.2 Il procedimento amministrativo secondo la legge 241 del 1990. La trasparenza e i principi generali interni e di rilievo europeo 4.3 L’obbligo di provvedere 4.4 Il danno da ritardo e il suo risarcimento 4.5 La comparazione degli interessi. La Conferenza di servizi 4.6 Le fasi del procedimento. L’unità organizzativa e il responsabile del procedimento 4.6.1 Fasi del procedimento 4.6.2 Unità organizzativa e responsabile del procedimento 4.6.3 La comunicazione di avvio del procedimento 4.6.4 Il preavviso di rigetto 4.7 La semplificazione del procedimento amministrativo 4.8 Il silenzio della P.A. 4.9 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) 4.10 Il diritto di accesso alla documentazione amministrativa 4.10.1 Le fonti interessate 4.10.2 La legittimazione attiva al diritto di accesso 4.10.3 La legittimazione passiva al diritto di accesso 4.10.4 Il documento amministrativo quale oggetto del diritto di accesso 4.10.5 Le ipotesi di esclusione 4.10.6 La richiesta di accesso 4.10.7 Rapporti tra diritto di accesso e tutela dei dati personali 4.10.8 L’accesso civico 4.10.9 Autocertificazioni (la riforma del 2020) 4.11 Protezione dei dati personali 4.11.1 Fonti in materia di trattamento dei dati 4.11.2 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati 4.11.2.1 Ambito di applicazione 4.11.2.2 Le principali definizioni 4.11.2.3 I principi generali in tema di trattamento dei dati personali 4.11.2.4 Trattamento di categorie particolari di dati personali 4.11.2.5 Diritti dell’interessato 4.11.2.6 Le figure fondamentali connesse alla protezione dei dati 4.11.2.7 Codici di condotta e certificazioni 4.11.2.8 Misure di sicurezza e accountability 4.11.3 Codice in materia di protezione dei dati personali 4.12 L’attività non autoritativa della pubblica amministrazione 4.12.1 Lineamenti generali 4.12.2 Tipologie di accordi 4.13 La partecipazione al procedimento 4.14 L’apporto collaborativo degli organi consultivi: pareri e valutazioni tecniche 4.15 Anticorruzione. Disciplina e strumenti di prevenzione 4.15.1 Note introduttive 4.15.2 I soggetti dell’anticorruzione 4.15.3 I Piani Anticorruzione e le misure di prevenzione 4.16 L’efficacia del provvedimento 4.16.1 Regole generali 4.16.2 Il riesame dei provvedimenti amministrativi 4.16.2.1 Note introduttive 4.16.2.2 Annullamento d’ufficio o autoannullamento 4.16.2.3 Revoca e decadenza 4.16.2.4 I provvedimenti ad effetto conservativo 4.16.2.5 Principio del giusto procedimento 4.16.2.6 Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali 4.16.3 L’esecuzione d’ufficio 4.17 Gli atti e i provvedimenti amministrativi 4.17.1 Nozione di provvedimento amministrativo 4.17.2 Classificazione degli atti amministrativi 4.17.3 Atti di alta amministrazione e atti politici 4.17.4 Pareri 4.17.5 La concessione e l’autorizzazione (rinvio) 4.17.6 I provvedimenti ablativi 4.18 I caratteri del provvedimento amministrativo 4.19 Gli elementi essenziali del provvedimento 4.20 La motivazione 4.21 I requisiti del provvedimento amministrativo 4.22 Le patologie dell’azione amministrativa 4.22.1 L’invalidità in generale 4.22.2 I vizi di legittimità ed i vizi di merito. La legittimità e la liceità 4.22.3 La nullità, l’annullabilità e l’irregolarità del provvedimento 4.22.3.1 Nullità 4.22.3.2 Annullabilità 4.22.4 I vizi non invalidanti il provvedimento amministrativo 4.22.5 Classificazione dell’invalidità 4.22.6 L’illegittimità costituzionale dell’atto amministrativo 4.22.7 La non compatibilità del provvedimento amministrativo con il diritto UE Capitolo 5 Beni e patrimonio Rinvio Capitolo 6 Attività contrattuale della pubblica amministrazione. Il Codice dei contratti pubblici Rinvio Capitolo 7 La responsabilità della pubblica amministrazione Rinvio Capitolo 8 Giustizia amministrativa. Il Codice del processo amministrativo Rinvio Capitolo 9 Le fonti del diritto Rinvio Capitolo 10 Gli enti locali nel Titolo V della Costituzione: evoluzione e natura giuridica Rinvio Capitolo 11 Le regioni nel Titolo V della Costituzione: evoluzione e natura giuridica Rinvio LIBRO SECONDO ELEMENTI DI DIRITTO PENALE CON RIGUARDO AI REATI CONTRO LA P.A. Capitolo 1 Caratteristiche e principi del diritto penale 1.1 Concetto e caratteri del diritto penale 1.2 Le fonti del diritto penale moderno 1.3 Il rapporto tra diritto penale e la Costituzione 1.4 La norma penale, il precetto e la sanzione 1.5 Il principio di legalità 1.6 I corollari del principio di legalità 1.7 La riserva di legge 1.8 La norma penale in bianco 1.9 La riserva di codice 1.10 Il principio di determinatezza e di tassatività e gli elementi normativi della fattispecie 1.11 L’interpretazione e il divieto di analogia in materia penale 1.12 Il principio di irretroattività e l’efficacia temporale della legge penale 1.13 Acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale Capitolo 2 Ambito di validità spaziale e personale della legge penale 2.1 Il luogo del commesso reato 2.2 Il principio di territorialità 2.3 Il delitto politico 2.4 Il riconoscimento delle sentenze penali straniere 2.5 L’efficacia personale delle norme penali: le immunità Capitolo 3 Nozioni generali di teoria del reato 3.1 Il reato: concezione formale e sostanziale 3.2 Delitti e contravvenzioni 3.3 Teoria bipartita e teoria tripartita del reato 3.4 Il principio di offensività 3.5 La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) 3.6 Il soggetto attivo del reato 3.7 Il problema delle responsabilità delle persone giuridiche 3.7.1 La delega di funzioni 3.8 Il soggetto passivo del reato 3.8.1 Reati di evento e reati di azione 3.8.2 Reati commissivi ed omissivi 3.8.3 Reati istantanei, permanenti e abituali Capitolo 4 L’elemento oggettivo del reato 4.1 La condotta e il principio di materialità (e la cd. tipicità) 4.2 Caso fortuito e forza maggiore 4.3 L’azione e l’omissione 4.4 L’evento 4.5 Classificazione dei reati in base alla condotta e all’evento 4.6 Il rapporto di causalità 4.7 Le concause 4.8 La causalità omissiva 4.9 La causalità nei reati omissivi impropri Capitolo 5 La colpevolezza 5.1 Il passaggio dalla concezione psicologica alla concezione normativa della colpevolezza 5.2 Il principio di personalità della responsabilità penale 5.3 La responsabilità oggettiva 5.4 Le condizioni obiettive di punibilità 5.5 La preterintenzione 5.6 Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto 5.7 I delitti aggravati dall’evento 5.8 I reati a mezzo stampa (artt. 57-58-bis c.p.) 5.9 L’elemento soggettivo nelle contravvenzioni Capitolo 6 I criteri di imputazione del reato 6.1 Il dolo 6.1.1 Definizione legislativa e struttura 6.1.2 Intensità del dolo 6.1.3 Oggetto del dolo 6.2 L’errore (rinvio) 6.2.1 Il reato putativo e il reato impossibile (rinvio) 6.3 Il reato aberrante (rinvio) 6.4 La colpa 6.4.1 Nozione e struttura 6.4.2 Specie di colpa Capitolo 7 Le cause di esclusione della colpevolezza 7.1 Introduzione 7.2 Il caso fortuito e la forza maggiore 7.3 Il costringimento fisico 7.4 L’errore 7.4.1 Note introduttive 7.4.2 Errore di fatto ed errore di diritto 7.4.3 L’errore di fatto sul fatto 7.4.4 L’errore su legge diversa da quella penale (errore di diritto sul fatto) 7.4.5 Errore determinato dall’altrui inganno 7.4.6 Il reato putativo e il reato impossibile (rinvio) 7.5 Il reato aberrante 7.5.1 L’aberratio delicti 7.5.2 L’aberratio causae Capitolo 8 L’imputabilità 8.1 Nozione e rapporti fra imputabilità e colpevolezza 8.1.1 Cause di esclusione e di diminuzione dell’imputabilità 8.2 Le cause di esclusione dell’imputabilità 8.2.1 La minore età 8.2.2 Il vizio di mente 8.2.3 Stati emotivi e passionali 8.2.4 Il sordomutismo 8.2.5 Ubriachezza e cronica intossicazione da alcol 8.2.6 Uso di sostanze stupefacenti 8.2.7 Le actiones liberae in causa 8.2.8 Gravità del reato e capacità a delinquere (art. 133 c.p.) 8.3 Pericolosità criminale 8.4 La recidiva (rinvio) 8.5 Abitualità criminosa 8.6 Professionalità nel reato 8.7 Tendenza a delinquere Capitolo 9 Antigiuridicità e cause di giustificazione 9.1 Nozioni introduttive 9.2 La disciplina delle cause di giustificazione 9.3 Le singole cause di giustificazione 9.3.1 Il consenso dell’avente diritto 9.3.2 L’esercizio di un diritto 9.3.3 L’adempimento di un dovere 9.3.4 La legittima difesa 9.3.5 L’uso legittimo delle armi 9.3.6 Lo stato di necessità 9.4 Le scriminanti non codificate 9.4.1 L’informazione commerciale 9.4.2 L’attività medica 9.4.3 L’attività sportiva Capitolo 10 Le circostanze del reato Rinvio Capitolo 11 La consumazione del reato. Il delitto tentato 11.1 La consumazione del reato 11.2 Il reato permanente e quello istantaneo 11.3 Il reato abituale 11.4 Il problema dell’individuazione dell’inizio dell’attività punibile 11.5 Il tentativo 11.6 La configurabilità del tentativo nelle varie categorie di reati e nelle circostanze 11.7 Desistenza e recesso attivo 11.8 Il reato putativo e il reato impossibile Capitolo 12 Il concorso di persone nel reato 12.1 Nozioni introduttive 12.2 La struttura del concorso 12.3 Le circostanze del concorso 12.4 Il concorso nel reato omissivo 12.5 La responsabilità del partecipe per il reato diverso da quello voluto 12.6 Concorso dell’extraneus nel reato proprio e mutamento del titolo di reato 12.7 Il concorso necessario e quello eventuale. Il concorso eventuale nei reati associativi 12.8 La cooperazione colposa 12.9 La questione della configurabilità del concorso colposo nel delitto doloso Capitolo 13 Unità e pluralità di reati 13.1 Concorso materiale di reati e concorso formale 13.2 Il concorso apparente di norme e i criteri per identificarlo 13.2.1 Generalità 13.2.2 Il principio di specialità 13.2.3 Il principio di sussidiarietà 13.2.4 Il principio di consunzione 13.3 Il reato complesso 13.4 Il reato continuato Capitolo 14 L’estinzione del reato e della pena 14.1 Profili generali 14.2 Le cause di estinzione del reato 14.2.1 La prescrizione del reato 14.3 Le cause di estinzione della pena Capitolo 15 Le sanzioni e le misure di sicurezza 15.1 La pena nella Costituzione 15.2 Le pene principali 15.3 Le pene accessorie 15.4 L’esecuzione della pena e le misure alternative 15.5 La commisurazione delle pene detentive 15.6 Le sanzioni civili 15.7 I principi che presiedono all’applicazione delle misure di sicurezza 15.8 I presupposti delle misure di sicurezza 15.9 Le misure di sicurezza personali 15.10 Le misure di sicurezza patrimoniali: in particolare, la confisca 15.11 La depenalizzazione e la disciplina dell’illecito amministrativo 15.12 Le misure di prevenzione Capitolo 16 Reati contro la pubblica amministrazione (principali) 16.1 Note introduttive 16.2 Le qualifiche soggettive 16.2.1 Considerazioni generali 16.2.2 Il pubblico ufficiale 16.2.3 L’incaricato di pubblico servizio 16.2.4 L’esercente un servizio di pubblica necessità 16.2.5 Le riforme dei delitti contro la P.A. 16.2.6 La riforma del 2012 16.2.6.1 La legge Severino (o legge anticorruzione) 16.2.6.2 La legge di attuazione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale 16.2.7 La legge Grasso 16.2.8 La “legge Spazzacorrotti” 16.2.9 Il decreto di attuazione della direttiva PIF 16.2.10 Il decreto semplificazioni 16.2.11 Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. 16.3 Il peculato (art. 314 c.p.) 16.4 Il peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.) 16.5 L’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter) 16.6 La concussione (art. 317 c.p.) 16.7 I delitti di corruzione 16.7.1 Generalità 16.7.2 La corruzione per atto contrario d’ufficio (art. 319 c.p.) 16.7.3 La corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) 16.7.4 La corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) 16.7.5 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) 16.7.6 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 16.8 Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) 16.9 Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione (art. 328 c.p.) 16.10 Principali delitti dei privati contro la P.A. 16.10.1 Violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) 16.10.2 Resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) 16.10.3 Oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.) 16.10.4 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) 16.10.5 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) 16.10.6 Abusivo esercizio di una professione (art. 348 c.p.) 16.10.7 Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) Capitolo 17 Delitti contro la famiglia e la persona (principali) Rinvio Capitolo 18 Delitti contro il patrimonio (principali) Rinvio LIBRO TERZO ELEMENTI DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA PARTE PRIMA STORIA DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA Capitolo 1 Il percorso evolutivo 1.1 Il percorso di integrazione giuridica europea: i primi passi 1.2 I passaggi del processo di integrazione europea: dalle Comunità europee all’Unione europea 1.2.1 Premesse 1.2.2 Dall’Atto unico europeo (AUE) al Trattato di Maastricht 1.2.3 Il Trattato di Amsterdam 1.2.4 Il Trattato di Nizza 1.2.5 Il Trattato di Lisbona 1.2.6 La Brexit 1.2.7 La Dichiarazione di Roma 1.2.8 La nozione di controlimiti e la sovranità nazionale 1.2.9 Coronavirus: come l’Europa ha reagito alla pandemia da Covid-19 PARTE SECONDA IL SISTEMA DELL’UNIONE EUROPEA Capitolo 1 Il funzionamento del sistema unionale 1.1 La natura dell’ordinamento comunitario 1.1.1 Natura dell’Unione europea 1.2 L’attuale quadro istituzionale dell’Unione 1.3 L’accesso ai documenti delle Istituzioni 1.4 L’apparato amministrativo 1.5 Il regime linguistico 1.5.1 Il multilinguismo 1.6 La cittadinanza europea 1.7 I valori e gli obiettivi dell’Unione 1.8 L’adesione all’Unione e il diritto recesso Capitolo 2 Rapporti tra diritto dell’Unione europea e diritto nazionale 2.1 Il ruolo della Corte di giustizia 2.2 Le Autorità giudiziarie nazionali e il diritto europeo 2.2.1 La doppia pregiudizialità 2.2.2 I “motivi inerenti alla giurisdizione” e il contrasto col diritto europeo 2.3 La Corte di giustizia e la CEDU PARTE TERZA LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA Capitolo 1 Il Parlamento europeo 1.1 Composizione 1.1.1 L’elezione dei membri 1.2 Organizzazione e funzionamento 1.3 Ruolo del Parlamento europeo 1.4 Poteri e competenze del Parlamento europeo 1.4.1 Competenze di natura costituzionale e poteri di ratifica 1.4.2 Competenze legislative 1.4.3 Poteri in materia di bilancio 1.4.4 Poteri di controllo 1.5 Rapporti con la Commissione europea e le altre Istituzioni europee 1.6 Interrogazioni parlamentari e commissioni d’inchiesta 1.7 Politica estera e di sicurezza comune 1.8 Legittimazione del Parlamento europeo dinanzi alla Corte di giustizia 1.9 La cooperazione del Parlamento europeo con i Parlamenti nazionali Capitolo 2 Il Consiglio europeo 2.1 Composizione 2.2 Struttura e funzionamento del Consiglio europeo 2.3 Competenze del Consiglio europeo 2.3.1 Politica estera, sicurezza, difesa 2.3.2 Altri ambiti di intervento del Consiglio europeo Capitolo 3 Il Consiglio dell’Unione europea 3.1 Composizione 3.2 Ruolo 3.3 Funzionamento del Consiglio 3.4 Competenze del Consiglio 3.4.1 Competenze legislative 3.4.2 Poteri in materia di bilancio 3.4.3 Ulteriori attribuzioni 3.5 Struttura. Il segretariato generale 3.5.1 Il Comitato dei rappresentanti permanenti 3.6 Sistemi di votazione del Consiglio Capitolo 4 La Commissione europea 4.1 Inquadramento 4.2 Composizione 4.3 Modalità di nomina 4.4 Ruolo e funzioni 4.4.1 La «rappresentanza» dell’Unione 4.4.2 Potere di iniziativa 4.4.3 Poteri di controllo 4.4.4 Iniziativa di bilancio 4.4.5 Relazioni con i Paesi terzi 4.4.6 Formulazione di raccomandazioni o pareri 4.5 Organizzazione e funzionamento Capitolo 5 La Corte di giustizia dell’Unione europea 5.1 Composizione 5.2 La Corte di Giustizia 5.3 Il Tribunale 5.4 I tribunali specializzati Capitolo 6 La Banca centrale europea 6.1 La politica monetaria 6.2 Natura della BCE 6.3 Composizione della BCE 6.3.1 Il consiglio direttivo 6.3.2 Il comitato esecutivo 6.4 Funzioni Capitolo 7 La Corte dei conti 7.1 Ruolo 7.2 Composizione 7.3 Attività della Corte dei conti 7.3.1 Dichiarazioni e relazioni Capitolo 8 Gli organi consultivi, la BEI e le agenzie 8.1 Premessa 8.2 Gli organi 8.2.1 Il Comitato economico sociale 8.2.2 Il Comitato delle Regioni 8.2.3 La Banca europea per gli investimenti 8.2.4 Il Mediatore europeo 8.2.5 Le agenzie PARTE QUARTA IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA: LA LEGISLAZIONE Capitolo 1 Le fonti dell’Unione europea 1.1 La gerarchia delle fonti 1.2 Il diritto primario 1.2.1 Elenco delle fonti del diritto primario 1.2.2 Caratteristiche del diritto primario 1.3 Il processo di revisione dei Trattati 1.4 Il diritto derivato 1.4.1 Atti legislativi e atti non legislativi 1.4.2 Gli atti atipici 1.4.3 Regolamenti 1.4.4 Direttive 1.4.5 Decisioni 1.4.6 Raccomandazioni 1.4.7 Pareri Capitolo 2 La procedura legislativa 2.1 La procedura legislativa ordinaria 2.1.1 Le varie fasi del procedimento 2.2 Le procedure legislative speciali 2.3 La procedura di approvazione del bilancio 2.4 L’iniziativa dei cittadini europei Capitolo 3 Adattamento del diritto interno al diritto UE 3.1 L’obbligo di leale collaborazione 3.2 I rapporti tra l’ordinamento italiano e l’ordinamento europeo 3.3 L’adattamento ai trattati comunitari 3.4 L’adattamento agli atti normativi comunitari 3.4.1 La fase ascendente 3.4.2 La fase discendente 3.4.3 Regolamento del Senato 3.4.4 Il ruolo delle regioni PARTE QUINTA UNIONE EUROPEA E STATI MEMBRI Capitolo 1 L’ordinamento giuridico europeo e il quadro delle competenze 1.1 L’affermazione dell’ordinamento giuridico comunitario 1.1.1 Relazione tra disciplina dell’Unione europea e ordinamenti nazionali 1.2 La ripartizione delle competenze tra l’Unione europea e gli Stati membri 1.2.1 Le attribuzioni dell’Unione europea 1.2.2 Il principio della sussidiarietà e il principio della proporzionalità 1.3 La cooperazione rafforzata PARTE SESTA LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE DELL’UNIONE EUROPEA Capitolo 1 La Corte di giustizia dell’Unione europea 1.1 Il ruolo della Corte di giustizia nell’affermazione del diritto dell’Unione europea 1.1.1 Composizione 1.1.2 Attribuzioni della Corte di giustizia dell’Unione europea 1.1.3 La procedura davanti agli organi giurisdizionali dell’Unione europea 1.2 Riparto di competenze 1.2.1 La Corte di giustizia 1.2.2 Il Tribunale 1.2.3 Il Tribunale della funzione pubblica 1.2.4 Possibilità di costituzione di ulteriori Tribunali «specializzati» Capitolo 2 Le tipologie di procedure dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea 2.1 La procedura d’infrazione 2.1.1 La sentenza della Corte 2.2 Il ricorso di annullamento 2.2.1 Legittimazione 2.2.2 La sentenza della Corte 2.3 Ricorsi in carenza 2.3.1 Legittimazione ad agire 2.4 L’azione di danni contro l’Unione europea 2.4.1 Termine di prescrizione 2.5 Il rinvio pregiudiziale 2.5.1 La presentazione della domanda 2.5.2 Rapporti tra rinvio pregiudiziale e procedimento nazionale 2.5.3 Il procedimento accelerato e il procedimento d’urgenza 2.5.4 Le sentenze interpretative 2.6 Il contenzioso con il personale 2.6.1 Procedura precontenziosa 2.6.2 Ricorso e sentenza 2.7 Le controversie relative alla Banca europea per gli investimenti 2.7.1 Le ipotesi previste dall’art. 271 TFUE PARTE SETTIMA L’UNIONE EUROPEA E DIRITTI DELL’UOMO Capitolo 1 La CEDU e il rapporto con i Paesi membri 1.1 Il Consiglio d’Europa 1.2 Trattato e princìpi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo 1.3 Il rapporto con la Corte di Giustizia 1.4 Il ruolo delle dissenting opinion 1.5 La Carta dei diritti fondamentali Capitolo 2 I rapporti tra l’Unione europea e il sistema della Convenzione europea 2.1 Il Trattato di Lisbona 2.2 I diritti fondamentali della Convenzione: la soluzione adottata dalla Corte di giustizia 2.2.1 L’evoluzione giurisprudenziale 2.3 La CEDU e la Carta dei diritti fondamentali PARTE OTTAVA POLITICHE INTERNE ED ESTERNE DELL’UNIONE EUROPEA Capitolo 1 Il mercato unico europeo e le quattro libertà fondamentali 1.1 Dal mercato comune al mercato interno 1.1.1 L’avvio del processo di integrazione economica: il «mercato comune» 1.2 La definizione di mercato interno 1.2.1 Le quattro libertà di circolazione Capitolo 2 Le quattro libertà fondamentali (artt. 28-66 TFUE) 2.1 La libera circolazione delle merci 2.1.1 L’aspetto interno e l’aspetto esterno 2.1.2 Altre misure e divieto di discriminazione 2.2 La libera circolazione delle persone 2.2.1 Coronavirus e libera circolazione delle persone 2.3 La libera circolazione dei servizi 2.4 La libera circolazione dei capitali Capitolo 3 Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia Capitolo 4 La politica della concorrenza 4.1 Le regole della concorrenza nel mercato interno 4.2 Il divieto di intese recanti pregiudizio alla concorrenza 4.3 Divieto di abuso di posizione dominante 4.4 La disciplina europea delle imprese pubbliche 4.5 Gli aiuti di Stato Capitolo 5 Le altre politiche interne 5.1 Politica agricola e pesca 5.2 Politica dei trasporti 5.3 Politica economica e monetaria 5.3.1 Politica economica dell’Unione per far fronte al Coronavirus 5.4 Le modifiche relative alla gestione delle crisi del settore bancario e finanziario: la direttiva BRRD 5.4.1 I procedimenti 5.4.1.1 La risoluzione 5.4.1.2 Il bail in 5.4.1.3 Il meccanismo unico di risoluzione 5.5 La politica sociale 5.5.1 L’occupazione 5.6 Politica di coesione economica, sociale e territoriale 5.7 Politica di ricerca, sviluppo tecnologico e spazio 5.8 La politica ambientale 5.9 La tutela dei consumatori Capitolo 6 La politica estera dell’Unione europea 6.1 La politica esterna di sicurezza e difesa 6.1.1 PESC politica estera e di sicurezza comune 6.2 Gli accordi internazionali 6.2.1 Gli accordi commerciali e politica commerciale comune 6.3 La cooperazione LIBRO QUARTO ELEMENTI DI CONTABILITÀ DI STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI Capitolo 1 La contabilità pubblica e il sistema delle fonti 1.1 Finanza pubblica 1.1.1 Gli elementi costitutivi della finanza pubblica 1.1.2 La finanza locale 1.2 La contabilità pubblica 1.3 I soggetti della contabilità pubblica 1.4 Il sistema delle fonti in materia di contabilità pubblica 1.4.1 Le norme di rango costituzionale 1.4.2 Le fonti di matrice comunitaria 1.4.2.1 Il patto di stabilità e crescita 1.4.2.2 Il patto di bilancio 1.4.2.3 Ulteriori riforme intese a rafforzare la governance economica nell’area dell’euro 1.4.2.4 Il Semestre Europeo 1.4.2.5 Ruolo del Parlamento europeo 1.4.3 La normativa nazionale di settore 1.5 La delega per il completamento della revisione della struttura del bilancio 1.6 La delega per il potenziamento del bilancio di cassa Capitolo 2 Il bilancio pubblico 2.1 Il bilancio dello Stato 2.2 I principi costituzionali in materia di bilancio e la legge costituzionale n. 1 del 2012 2.2.1 L’attuazione del principio del pareggio di bilancio 2.3 Gli organi competenti 2.4 Il ciclo del bilancio e il principio della programmazione 2.4.1 I contenuti del DEF 2.4.1.1 Gli Allegati al DEF 2.4.1.2 La nota di aggiornamento al DEF (Nadef) 2.4.2 Il Documento Programmatico di Bilancio (DPB) 2.4.3 La legge di bilancio 2.4.3.1 I principi contabili generali applicabili alla legge di bilancio 2.4.3.2 Il Bilancio di competenza e il Bilancio di cassa 2.4.3.3 L’Ufficio parlamentare di bilancio 2.5 I contenuti della riforma del 2016: sintesi delle principali modifiche 2.5.1 Nuova funzione e nuova struttura della legge di bilancio 2.5.2 Le due sezioni della legge di bilancio 2.6 Programmazione finanziaria e accordi tra Ministeri 2.7 La formazione del bilancio 2.8 La legge di assestamento 2.9 Il monitoraggio dei conti pubblici 2.10 La copertura finanziaria delle leggi 2.10.1 La procedura per le ipotesi di scostamenti 2.10.2 I fondi speciali 2.11 Le entrate e le spese dello Stato 2.11.1 La gestione delle entrate 2.11.2 La gestione delle spese 2.11.3 I fondi di riserva 2.12 Le leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente 2.13 L’esercizio provvisorio Capitolo 3 Il Rendiconto Generale dello Stato 3.1 Rendiconto generale dello Stato 3.2 Le risultanze della gestione 3.3 La Struttura del Rendiconto: il Conto del Bilancio e il Conto del Patrimonio 3.4 La Parificazione del rendiconto 3.5 Il Sistema di contabilità integrata finanziaria economico-patrimoniale 3.5.1 Il Piano dei conti integrato 3.5.2 Il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 2018, n. 140 3.6 Il Bilancio di Genere 3.7 Analisi e valutazione della spesa 3.8 Il Sistema Europeo dei Conti SEC2010 3.8.1 Il nuovo approccio metodologico del SEC 2010 3.8.2 Le innovazioni nella compilazione dei conti 3.8.3 Nuove metodologie di misurazione nazionali e alle nuove fonti statistiche Capitolo 4 La Tesoreria e la programmazione dei flussi di cassa 4.1 La Tesoreria dello Stato 4.2 L’organizzazione della Tesoreria dello Stato 4.3 Le operazioni di Tesoreria 4.4 Il servizio di Tesoreria Unica e le misure per la tempestività dei pagamenti, per l’estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali 4.5 I saldi di cassa 4.6 Il Conto Riassuntivo del Tesoro 4.7 Le gestioni contabili operanti su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria 4.8 Le gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale 4.9 La programmazione finanziaria 4.10 Il Conto disponibilità del Tesoro 4.11 Il ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni Capitolo 5 L’armonizzazione dei sistemi contabili della pubblica amministrazione 5.1 L’armonizzazione dei sistemi contabili nell’ordinamento italiano 5.1.1 I principi europei in tema di armonizzazione dei sistemi contabili 5.2 La delega al Governo per l’adeguamento e dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche 5.3 Il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 5.3.1 Il Piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche 5.3.1.1 Il Piano dei conti integrato e il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 5.3.2 Il sistema di classificazione degli atti di gestione 5.3.3 La classificazione delle spese e delle entrate delle amministrazioni pubbliche 5.3.4 Le amministrazioni pubbliche in regime di contabilità civilistica 5.3.5 Il sistema degli indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio 5.3.6 I termini di approvazione dei bilanci Capitolo 6 I documenti di previsione e di rendicontazione degli enti pubblici non economici 6.1 La definizione di enti pubblici non economici 6.2 La contabilità degli enti pubblici non economici 6.2.1 Il Bilancio di previsione e la programmazione degli enti pubblici non economici 6.2.2 La gestione economico-finanziaria 6.2.3 Il rendiconto generale 6.2.4 I bilanci in forma abbreviata 6.2.5 Il servizio di tesoreria Capitolo 7 La finanza delle regioni a statuto ordinario 7.1 Le linee evolutive della finanza delle Regioni e degli enti territoriali 7.2 Il federalismo fiscale 7.2.1 Il fondamento costituzionale del federalismo fiscale 7.2.2 La legge delega 5 maggio 2009, n. 42 7.3 I rapporti finanziari Stato-Regioni e il contenuto delle deleghe 7.4 Gli interventi speciali 7.5 L’attuazione delle deleghe contenute nella L. n. 42/2009 7.6 Il Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68 7.7 I tributi propri della regione 7.7.1 L’addizionale IRPEF 7.7.2 L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 7.7.3 La compartecipazione regionale al gettito dell’IVA 7.8 La soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario 7.9 Gli ulteriori tributi regionali 7.10 La gestione dei tributi regionali 7.11 I livelli essenziali delle prestazioni e gli obiettivi di servizio 7.12 Le spese regionali 7.13 Il fondo perequativo 7.14 Misure in materia di finanza pubblica Capitolo 8 I controlli 8.1 I controlli in generale 8.1.1 Tipi di controllo 8.2 I controlli nella Costituzione 8.3 I controlli del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 8.4 Monitoraggio e controllo dei conti pubblici 8.5 L’analisi e la valutazione della spesa 8.6 I controlli interni di gestione 8.7 La Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile: il D.Lgs. 30 giugno 2011 n. 123 8.7.1 Gli organi di controllo 8.7.2 Il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti delle amministrazioni statali 8.8 I controlli dei collegi dei revisori dei conti e sindacali presso gli enti e organismi pubblici 8.9 Le verifiche sulla regolarità amministrativa e contabile 8.10 I controlli nelle Regioni e negli enti locali 8.11 Il controllo esterno: la Corte dei Conti 8.11.1 Il controllo successivo sulla gestione 8.12 Il controllo sulle Regioni e sugli enti locali 8.12.1 Il controllo della Corte dei Conti sulle Regioni 8.12.2 Il controllo della Corte dei Conti sugli enti locali LIBRO QUINTO LOGICA DEDUTTIVA E RAGIONAMENTO CRITICO VERBALE Premessa Simulazione n. 1 1.1 Premessa e facsimile del modulo delle risposte 1.2 Il test 1.3 Risposte corrette Simulazione n. 2 2.1 Premessa e facsimile del modulo delle risposte 2.2 Il test 2.3 Risposte corrette Simulazione n. 3 3.1 Premessa e facsimile del modulo delle risposte 3.2 Il test 3.3 Risposte corrette Simulazione n. 4 4.1 Premessa e facsimile del modulo delle risposte 4.2 Il test 4.3 Risposte corrette Simulazione n. 5 5.1 Premessa e facsimile del modulo delle risposte 5.2 Il test 5.3 Risposte corrette LIBRO SESTO QUIZ SITUAZIONALI Capitolo 1 Test di giudizio situazionale 1.1 Premessa 1.1.1 Che cosa sono i test situazionali o test di giudizio situazionale 1.2 Caratteristiche essenziali dei test di giudizio situazionale 1.3 Quali strategie di risposta deve adottare il candidato nei test situazionali? 1.4 Cosa viene messo in evidenza con i test situazionali? 1.5 Conclusioni Capitolo 2 Esempi pratici di test situazionali 2.1 Premessa 2.2 Parte prima – Intelligenza emotiva 2.2.1 Quadro delle risposte Parte 1 – Intelligenza emotiva 2.3 Parte 2 - Esempi pratici di test situazionali 2.3.1 Quadro delle risposte Capitolo 3 Ulteriori esempi pratici di test situazionali 3.1 Test situazionali nell’area dell’intelligenza emotiva 3.1.1 Quadro delle risposte 3.2 Test situazionali nell’area delle competenze manageriali e teamwork 3.2.1 Quadro delle risposte |

| Larghezza | 0 |

| Stato editoriale | In Commercio |

Questo libro è anche in: